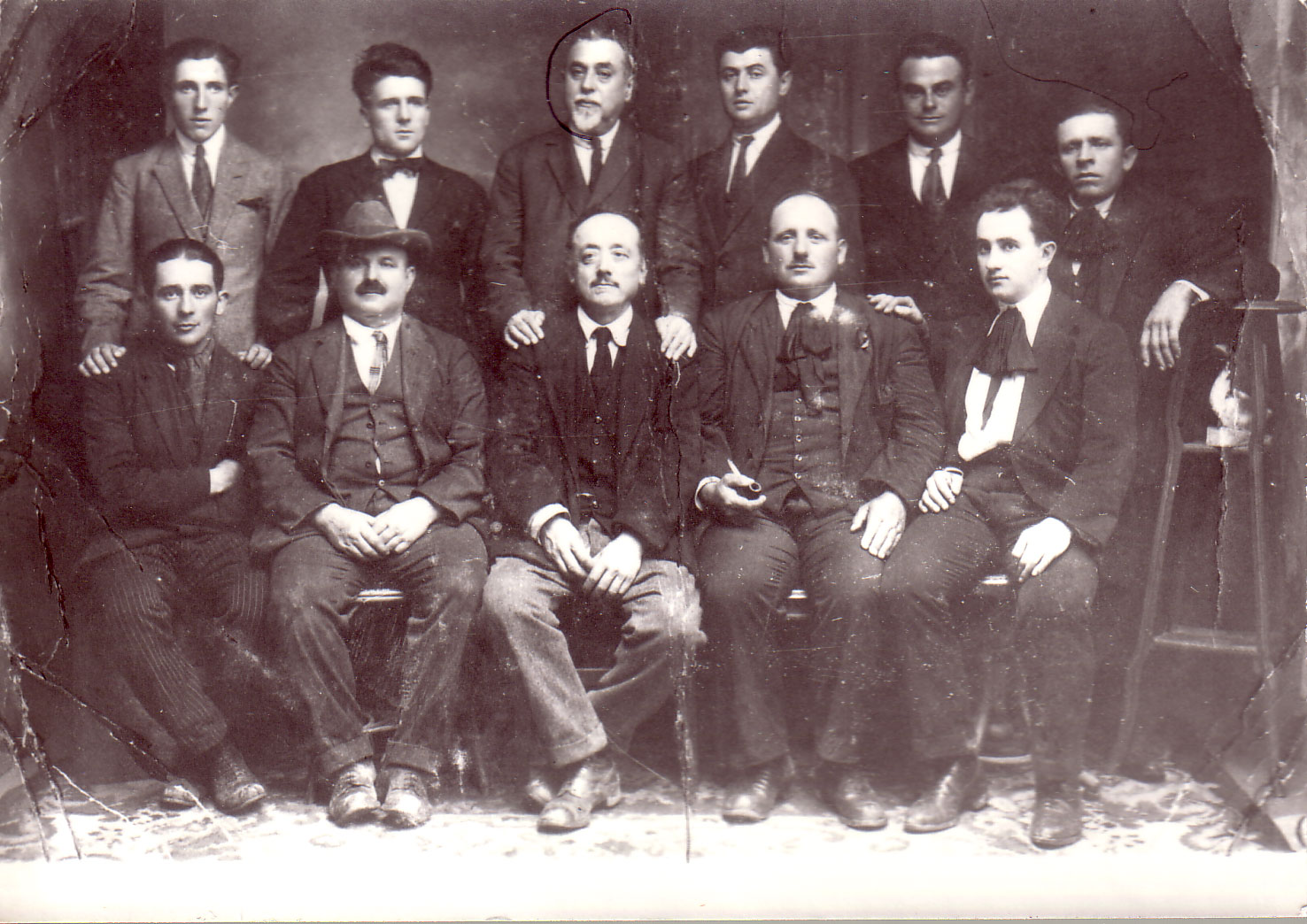

1 Majeuvre Grandle, Francia, esuli antifascisti tra cui l’imolese Attilio Vannini, il terzo in piedi da sinistra in seconda fila.

Attilio Vannini: operaio. Iscritto al PCI. Fu accusato di avere fatto parte del gruppo che l’1 gennaio 1923 provocò la morte del fascista Alessandro Baldini d’Imola. Per evitare rappresaglie, espatriò clandestinamente in Francia. All’inizio del 1925 rimpatriò. Fu ucciso dai fascisti il 5 marzo 1925 nei pressi della stazione ferroviaria d’Imola, poco dopo essere uscito dall’abitazione della fidanzata.

Tratto dal Dizionario biografico online. Gli antifascisti, i partigiani e le vittime del fascismo nel bolognese: 1919-1945, a cura di Alessandro Albertazzi, Luigi Arbizzani, Nazario Sauro Onofri.

2 Reims, 1924, fuoriusciti italiani a Reims, riconoscibile Anselmo Marabini, il terzo in piedi da sinistra

Anselmo Marabini: perito agrario. Figlio di un fattore di campagna, a vent’anni conseguì il diploma di agronomo presso la Scuola agraria di Macerata. Venuto a contatto con i contadini dell’agro imolese, assistette alle prime lotte condotte dalle mondine contro le tremende condizioni di lavoro e l’inumano sfruttamento a cui erano sottoposte. Influenzato inoltre dall’ambiente sociale e politico locale, maturò via via la scelta di assecondare la causa dei lavoratori. Nell’ottobre 1887, aderì al circolo imolese «I figli del lavoro», fondato da Andrea Costa, agli inizi degli anni Settanta come sezione italiana della Prima Internazionale. Dopo sei mesi ne divenne segretario. Diresse la sezione in varie battaglie politiche, specie nella lotta amministrativa dell’autunno 1889, nel corso della quale i socialisti, insieme con i repubblicani collettivisti e con i radicali, conquistarono per la prima volta il comune di Imola. Divenne il discepolo di Costa che lo tenne in grande considerazione. Partecipò al XV Congresso nazionale del PSI (Roma, 1-5/9/18), approvandone la mozione massimalista; fu confermato nella direzione. Nelle elezioni politiche generali del 16/11/19, fu eletto deputato nella provincia di Bologna. Nel 1920, venne arrestato per avere concorso, con un gruppo di manifestanti, ad ostacolare la partenza da Imola di alcuni vagoni di munizioni diretti alle forze dell’Intesa contro il potere sovietico. Approssimandosi la convocazione di un nuovo congresso nazionale del PSI, il 14 novembre 1920, promosse, assieme all’on. Antonio Graziadei, la cosidetta «Circolare Marabini-Graziadei», con l’intento di assicurare la maggioranza dei socialisti alla tesi comunista. Al XVII Congresso del PSI, riunito a Livorno dal 15/1/21, dopo aver tentato, con scarso successo, assieme a Graziadei, di far convergere forze sinceramente rivoluzionarie su posizioni comuniste, abbandonò la presidenza del Congresso per seguire i comunisti che diedero vita al PCdI. Presiedette il Congresso di fondazione del nuovo partito e fu eletto nel comitato centrale. Nelle elezioni politiche (maggio 1921) venne eletto deputato per il PCI, nel collegio dell’Emilia. Il 2 giugno 1922, in Imola, i fascisti tentarono di assassinarlo pugnalandolo, ma il compagno di partito Andrea Mancini, gli salvò la vita deviando tempestivamente il colpo. Nel gennaio 1924, espatriò clandestinamente in Francia ove raggiunse il figlio Andrea colà emigrato per ragioni politiche. Dalla Francia si trasferì a Mosca. Dapprima responsabile dell’emigrazione italiana in Russia, fu poi chiamato a far parte del Presidium del Soccorso Rosso Internazionale (MOPR).

Tratto dal Dizionario biografico online. Gli antifascisti, i partigiani e le vittime del fascismo nel bolognese: 1919-1945, a cura di Alessandro Albertazzi, Luigi Arbizzani, Nazario Sauro Onofri.

3 Lione, 1926, delegati del Congresso di Lione, riconoscibili gli imolesi Anselmo Marabini e Antonio Graziadei

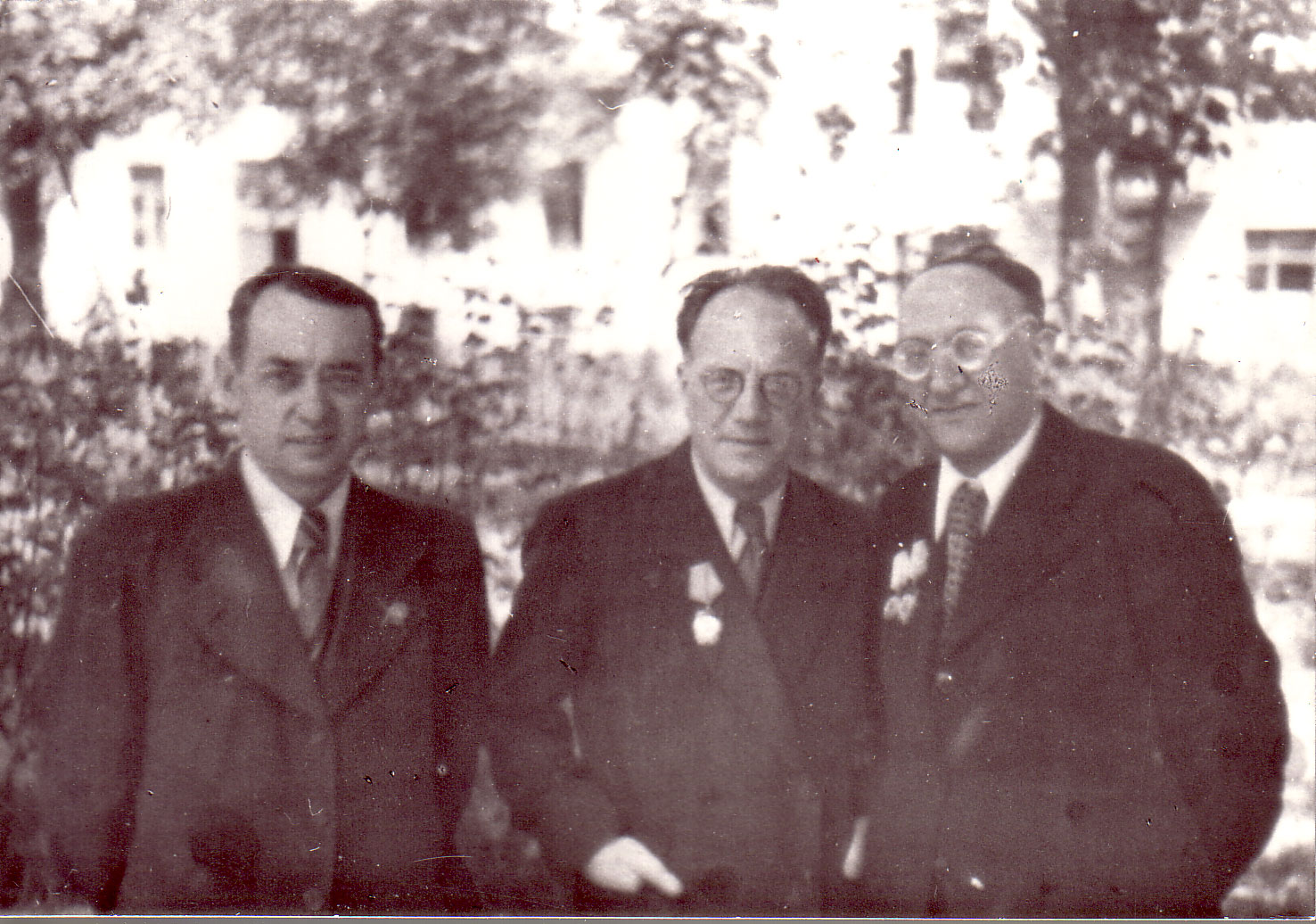

4 Mosca, anni ‘30, Anselmo Marabini, seduto, con alcuni esuli italiani

5 Unione Sovietica, anni ‘30, Andrea Marabini, primo a sinistra, con alcuni esuli

Andrea Marabini: perito agrario. Stimolato dall’esempio paterno, sedicenne, nel 1908, entrò nel movimento giovanile socialista. Della sua prima attività politica, la polizia segnalò la «propaganda antimilitarista allo scopo di poter attivare la cassa del ‘Soldo al soldato’». Durante la campagna elettorale per le elezioni politiche del 1913, intervenne con un gruppo di imolesi in difesa del direttore dell’Avanti!” e candidato del PSI, Benito Mussolini il quale dopo aver pronunciato la frase: «Questo nostro re menechino […]», stava per essere arrestato. Ci fu una colluttazione nel corso della quale un commissario di polizia cadde fratturandosi una spalla. Venne ricercato per essere arrestato. Riparato a Milano, fu consigliato da Mussolini ad espatriare. Raggiunse Lugano in barca e, poi, in Svizzera, svolse attività politica divenendo, dopo qualche tempo, segretario della sezione socialista di Ginevra. Dalla Svizzera venne espulso con accuse speciose di spionaggio e particolarmente perché, così riferiva un rapporto della Prefettura, «aveva assunto un atteggiamento favorevole, ai sovversivi residenti in Isvizzera». Rientrato in Italia, venne costantemente vigilato dalla polizia, specie in relazione ai contatti con dirigenti socialisti. Nell’autunno del 1920, aderì alla frazione comunista del PSI e partecipò, in qualità di tesoriere, alla organizzazione del Convegno nazionale della frazione, che si svolse ad Imola il 28-29 novembre dello stesso anno. Fu uno dei fautori del consolidamento della «frazione comunista» nell’Imolese e, dopo aver partecipato al XVII Congresso socialista di Livorno, si schierò con coloro che diedero vita, il 21 gennaio 1921, al PCdI. All’insorgere dello squadrismo, organizzò una solida difesa antifascista in Imola ed in ogni frazione. Vari nuclei di «guardie rosse», composte da militanti di vari partiti, tra i quali gli anarchici, obbedivano ad un Comitato segreto di cui fu il segretario. Causa le continue persecuzioni che minacciavano la sua vita, nel marzo 1923 si rifugiò a Genova. Il 13 luglio 1923, espatriò in Francia. Raggiunse Reims ove, poco dopo, assieme ai familiari, assunse la gestione di una trattoria. In Francia, riprese a svolgere attività antifascista fra gli emigrati. A Parigi promosse e diresse (nel 1927), il Gruppo antifascista imolese, costituito fra i fuoriusciti originari di Imola (al quale aderirono circa 70 anarchici, socialisti e comunisti), avente lo scopo (così affermò l’Ambasciata d’Italia a Parigi) «di condurre una campagna antifascista fra gli emigrati del circondario di Imola e di inviare opuscoli giornali e aiuti in denaro agli operai e contadini che risiedono a Imola e nel circondario». Espulso dalla Francia, nel novembre 1927 si trasferì in Belgio. Risiedette a Liegi e, poi, a Bruxelles, professandosi commerciante e svolgendo attività politica. Sul finire del 1928, venne espulso dal Belgio e riparò in Unione Sovietica, dove raggiunse il padre, (allora residente a Mosca).

Tratto dal Dizionario biografico online. Gli antifascisti, i partigiani e le vittime del fascismo nel bolognese: 1919-1945, a cura di Alessandro Albertazzi, Luigi Arbizzani, Nazario Sauro Onofri.

6 Francia, 1939, Lodovico Bulzamini, a sinistra, con un altro esule

Lodovico Bulzamini: bracciante spondino. Come tutti i familiari aderì fin da giovanissimo al movimento socialista. Nell’autunno 1920 venne eletto consigliere comunale di Mordano. Il 21 giugno 1921 aderì al PCI. Partecipò attivamente alla lotta contro lo squadrismo e, dopo l’avvento del fascismo, subì persecuzioni. Nel 1922, arrestato per il ferimento di 5 fascisti, fu condannato a 14 anni di carcere ma venne prosciolto dalla corte d’appello. Non resistendo ai soprusi e alle minacce, nell’agosto 1923 emigrò con tutta la famiglia — la moglie e quattro figli — in Francia e prese residenza a Gremy. Nel 1926 sorpreso dalla polizia a una riunione della Libera Italia, ove si raccoglievano fondi per la battaglia in favore della causa di Sacco e Vanzetti minacciati di subire la sedia elettrica, venne espulso dalla Francia. Rientrò in Italia con i familiari. Due mesi dopo, nell’ottobre 1926, mentre lavorava come manovale alla costruzione del ponte sul Sellustra, nei pressi di Imola, venne fermato, poi arrestato, e il 27 novembre 1926 fu condannato al confino di polizia, nell’isola di Lipari (ME), per scontarvi 3 anni. Dopo 14 mesi di domicilio coatto fu rinviato a casa il 23 dicembre 1927 sotto stretta sorveglianza speciale. Il 2 ottobre 1930 emigrò di nuovo in Belgio, accompagnato dal nipote Adelmo Bacchilega, ventenne. Nonostante il lavoro, diede attività politica sia a Liegi che a Charleroi, sotto il nome di Bontempo. Il 5 gennaio 1937, assieme al nipote, raggiunse la Spagna, dopo aver nascosta l’età avanzata (47 anni) per non essere respinto. Ad Albacete fu aggregato all’Ispettorato sanitario delle brigate internazionali sul fronte di Teruel e, in seguito, alla delegazione delle brigate in Valencia. Lasciò la Spagna il 14 ottobre 1938 e raggiunse di nuovo il Belgio.

Tratto dal Dizionario biografico online. Gli antifascisti, i partigiani e le vittime del fascismo nel bolognese: 1919-1945, a cura di Alessandro Albertazzi, Luigi Arbizzani, Nazario Sauro Onofri.

7 Parigi, 1940, Roberto Gherardi, secondo da sinistra, con un gruppo di esuli

Roberto Gherardi: calzolaio. Membro del PCI dal 1921, partecipò attivamente alla lotta antifascista. Arrestato nel settembre 1926 a seguito della scoperta dell’organizzazione comunista imolese, con sentenza del 13 giugno 1927 fu rinviato al Tribunale speciale. La sentenza istruttoria investì 276 antifascisti, 19 dei quali furono rinviati al Tribunale speciale, mentre gli altri 257 furono prosciolti perché le prove a loro carico erano limitate agli anni antecedenti le leggi eccezionali. Il 23 luglio 1927 fu condannato a 4 anni e 9 mesi di reclusione. Liberato alla fine del 1929 riprese la sua attività politica e si sottrasse a un nuovo mandato di cattura espatriando. Dalla Francia fu inviato nell’URSS per frequentare un corso politico. Qui fu raggiunto dalla moglie, Vittoria Guadagnini, anch’essa attiva antifascista. Entrò in Spagna proveniente dall’URSS, nel maggio 1937, per la difesa della Repubblica e contro i rivoltosi capeggiati dal generale Francisco Franco. Appartenne al gruppo artiglieria internazionale con il grado di tenente: ebbe anche funzioni di interprete presso il comando. Nello stesso anno fu schedato e nei suoi confronti emesso un mandato di cattura, se fosse rimpatriato. Lasciò la Spagna nel febbraio 1939. Fu internato nei campi di concentramento di Saint-Cyprien, di Gurs e di Vernet-d’Ariége. Nei campi ebbe funzioni di dirigente del partito comunista e di istruttore di corsi di storia politica. Tradotto in Italia il 31 gennaio 1942 venne condannato a 4 anni di confino e relegato nell’isola di Ventotene (LT).

Tratto dal Dizionario biografico online. Gli antifascisti, i partigiani e le vittime del fascismo nel bolognese: 1919-1945, a cura di Alessandro Albertazzi, Luigi Arbizzani, Nazario Sauro Onofri.

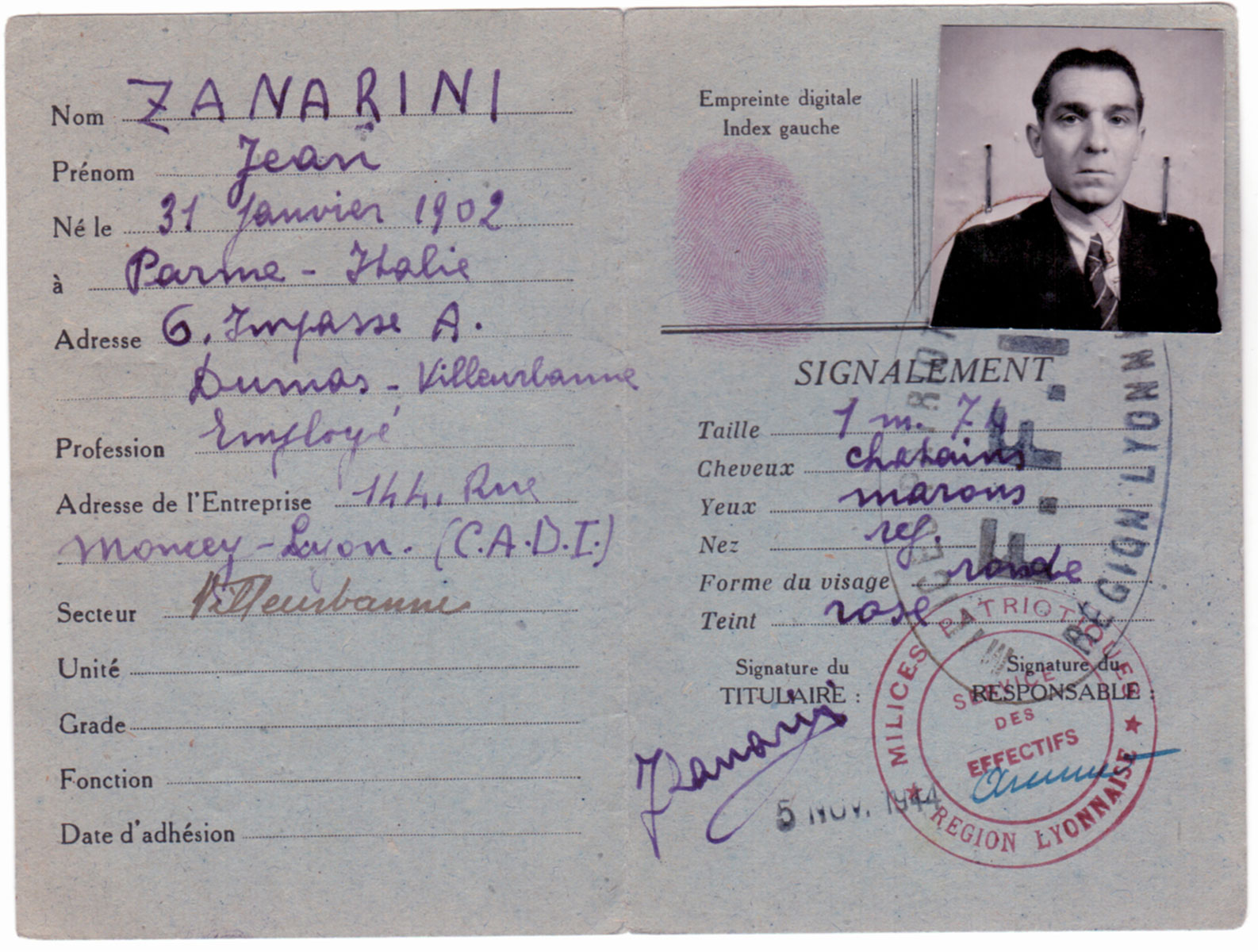

8 Carta d’identità della Repubblica francese di Jean Zanarini, falso nome di Ezio Zanelli

Ezio Zanelli: sedicenne si iscrisse alla FGSI e, due anni dopo, nel febbraio 1921, passò alla FGCI, all’atto della sua costituzione. Frequentava la seconda Ragioneria, quando dovette interrompere gli studi a seguito di una pugnalata all’emitorace sinistro, infertagli il 28 maggio 1921, durante un’irruzione fascista alla sede del circolo socialista «A. Costa» (Imola), che lo costrinse a un ricovero in ospedale per venti giorni. Iniziò a lavorare come fornaciaio; ricoprì la carica di segretario della sezione FGCI di Imola negli anni 1921-22. La questura il 15 maggio 1925 lo segnalò per una «attenta vigilanza»: in quegli anni di intensa attività politica, subì alcuni fermi di polizia e altre aggressioni, con bastonature, da parte dei fascisti. Per sfuggire ad una retata della polizia nel settembre 1926, durante la quale vennero arrestati circa 100 comunisti imolesi, si rifugiò a Milano, dove visse clandestinamente fino al1’aprile 1927. Latitante, fu stralciato dalla sentenza istruttoria del 13 giugno 1927 che investì 276 membri dell’organizzazione comunista imolese. Assieme ad altri 18 compagni espatriò clandestinamente. Il 23 luglio 1927 fu condannato dal Tribunale speciale, in contumacia, a 10 anni, 7 mesi e 15 giorni di detenzione, a L. 2.500 di multa e a tre anni di vigilanza speciale. Mentre si trovava a Vienna (Austria), dove era rifugiato, il 10 agosto 1927 fu colpito da un nuovo mandato di cattura per avere «concertato con altri di commettere atti diretti a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i poteri dello Stato, in contatti fra i congiurati, avvenuti a Livorno e altri luoghi fino al 1927». Nell’aprile 1928 rientrò clandestinamente in Italia: assunto lo pseudonimo di Giulio Lenti, da questo momento, e nonostante le assidue ricerche della polizia non fu mai rintracciato. Nel corso di un viaggio, nel 1929, a Basilea (Svizzera), fu arrestato, processato e condannato per «uso di passaporto falso e per attività antifascista verso l’Italia» e vi scontò la pena. Raggiunta 1’Unione Sovietica, dove si stabilì a Vsiesviatsk nei pressi di Mosca, si occupò in una fabbrica di letti. Frequentò la scuola politica Zapada ed ebbe responsabilità politiche nell’emigrazione antifascista. Nel giugno 1937, mentre ormai da un anno era in corso la rivolta capeggiata da Franco contro la repubblica spagnola, munito di passaporto dal quale risultava essere cittadino cubano, raggiunse, in aereo (via Tolosa – Barcellona) Valencia: si recò quindi ad Albacete e poi raggiunse Madrid. Lavorò alla radio clandestina per 1’Italia (Radio Milano) e a quella ufficiale della Repubblica spagnola (Radio Barcellona) alla propaganda a sostegno della partecipazione dei volontari antifascisti e garibaldini: come in anni precedenti e successivi, in Spagna fu al suo fianco la compagna della sua vita Giovanna Zanarini. Nel febbraio 1939 lasciò la Spagna, entrando clandestinamente in Francia.

Tratto dal Dizionario biografico online. Gli antifascisti, i partigiani e le vittime del fascismo nel bolognese: 1919-1945, a cura di Alessandro Albertazzi, Luigi Arbizzani, Nazario Sauro Onofri.

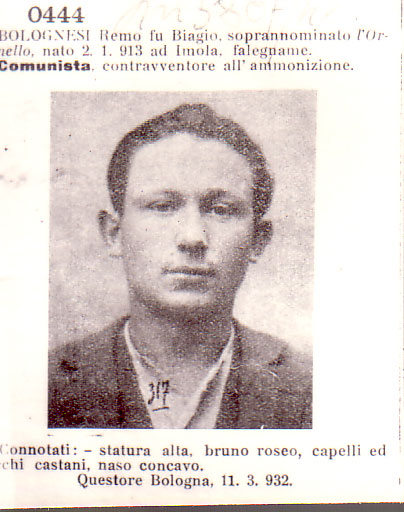

9 L’antifascista imolese Remo Bolognesi nella foto segnaletica della polizia.

Remo Bolognesi: ebanista. Iscritto al PCI. Il 4 gennaio 1931 fu arrestato ad Imola, con altri 88 militanti antifascisti, per associazione e propaganda sovversiva, detenzione di armi . Deferito al Tribunale speciale, con sentenza del 16 giugno 1931 venne prosciolto in istruttoria. Appena liberato espatriò clandestinamente in Francia. Nel 1933 si trasferì in URSS con il nome di Miro Baroncini. Qui si sposò. Nel 1937 fu arrestato dal regime di Stalin con l’accusa di essere una spia trockista e deportato nel gulag di Magadan dove morì nel 1945, ultimo anno di pena.

Tratto dal Dizionario biografico online. Gli antifascisti, i partigiani e le vittime del fascismo nel bolognese: 1919-1945, a cura di Alessandro Albertazzi, Luigi Arbizzani, Nazario Sauro Onofri.

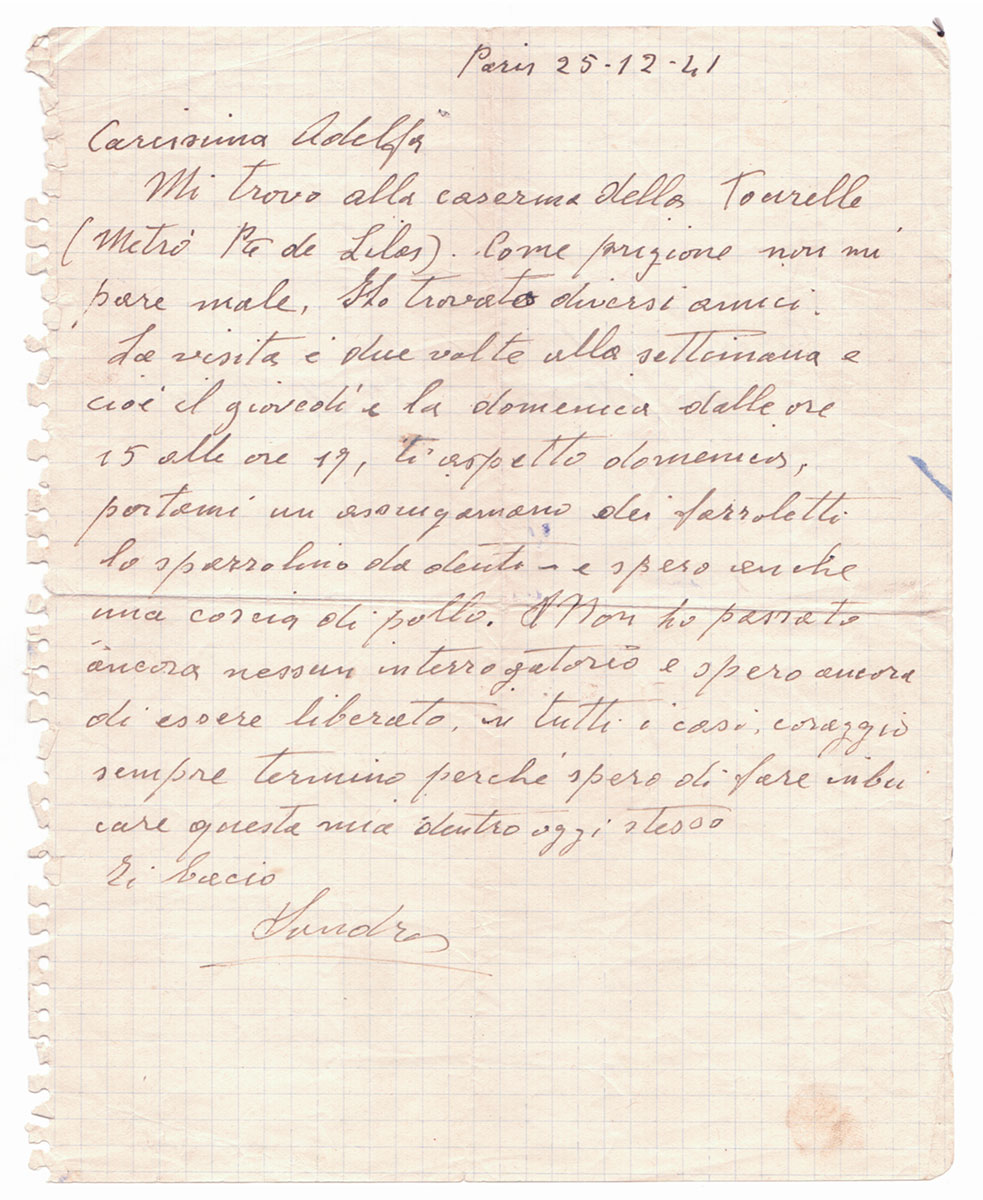

10 Parigi, 1941, lettera di Alessandro Bianconcini alla moglie Adelfa

Alessandro Bianconcini: professore di violoncello, diplomatosi alla scuola musicale Baroncini di Imola, fu detto il «Professore». Nel 1929 si iscrisse al PCI e si diede a svolgere attività antifascista clandestina tra i giovani lavoratori. Divenne segretario della Gioventù comunista imolese. Per sfuggire a rappresaglie fasciste, nel settembre 1935 emigrò in Francia. Qui svolse attività nelle organizzazioni antifasciste del Fronte popolare e del Soccorso rosso internazionale. Nell’ottobre 1936 accorse volontario in Spagna a combattere nelle fila della 12a brg Garibaldi, dove ebbe il grado di sergente. Nel novembre venne gravemente ferito nella battaglia di Pozuelo. Nel dicembre un suo discorso di saluto ai compagni imolesi venne trasmesso da radio Barcellona. Dopo alcuni mesi di ospedale in terra di Spagna, nell’aprile 1937 rientrò in Francia per la continuazione delle cure necessarie. Nel gennaio 1939 venne ricoverato nel sanatorio di Fontainbleau (Parigi) e, un anno dopo, dimesso dal sanatorio. Nel febbraio, venne arrestato e scontò un mese di duro carcere. Il 24 dicembre 1941 fu nuovamente arrestato dalla polizia tedesca di occupazione e rinchiuso per 7 mesi nel carcere di La Tourel (Parigi). Nel luglio 1942, tradotto in Italia, venne rinchiuso nel carcere di Susa (TO) e poi in quello di S. Giovanni in Monte (Bologna), dove subì vessazioni e torture. Nel settembre successivo gli furono inflitti 5 anni di confino e fu tradotto nell’isola di Ventotene (LT), dove cadde gravemente ammalato.

Tratto dal Dizionario biografico online. Gli antifascisti, i partigiani e le vittime del fascismo nel bolognese: 1919-1945, a cura di Alessandro Albertazzi, Luigi Arbizzani, Nazario Sauro Onofri.